Damit Nutzfahrzeuge auch in Zukunft unsere Wirtschaft und Gesellschaft am Laufen halten können, investieren Nutzfahrzeughersteller Milliarden, um sie emissionsfrei zu machen. Die Fahrzeuge sind in Serienproduktion – trotzdem drohen den Herstellern drakonische Strafzahlungen. Währenddessen wird Europa von außereuropäischen Herstellern zunehmend herausgefordert. Was aktuell falsch läuft. Und worauf es jetzt ankommt. Ein Beitrag von Dr. Andreas Gorbach (Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG).

Worum es geht:

- Lkw und Busse sind und bleiben das Rückgrat unserer Wirtschaft und Gesellschaft.

- Für CO₂-neutralen Transport braucht es batterie-elektrische und wasserstoffbetriebene Lkw und Busse – auch CO₂-neutrale Kraftstoffe können eine Rolle spielen.

- Emissionsfreie Fahrzeuge sind in Serienproduktion, dennoch drohen Herstellern drakonische Strafzahlungen – denn Wirtschaftlichkeit und Infrastruktur für die Fahrzeuge fehlen.

- Wir müssen dies dringend ändern, damit europäische Hersteller wettbewerbsfähig bleiben. Sonst werden außereuropäische Hersteller bald erhebliche Marktanteile in Europa gewinnen.

Worauf es jetzt ankommt

- Revision der CO₂-Ziele auf 2025 vorziehen und dabei CO₂-Ziele für Nutzfahrzeughersteller gesetzlich an den Infrastrukturausbau und die europaweite CO₂-Maut für Lkw koppeln sowie mit CO₂-neutralen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge der CO₂-Zielerreichung der Nutzfahrzeugindustrie pauschal anrechnen.

- Lade- und Wasserstoffinfrastruktur für Lkw und Busse sofort und zügig ausbauen.

- Gesetze fokussieren, Bürokratie reduzieren – und damit Innovationsgeschwindigkeit erhöhen.

Lkw und Busse sind und bleiben das Rückgrat unserer Wirtschaft und Gesellschaft

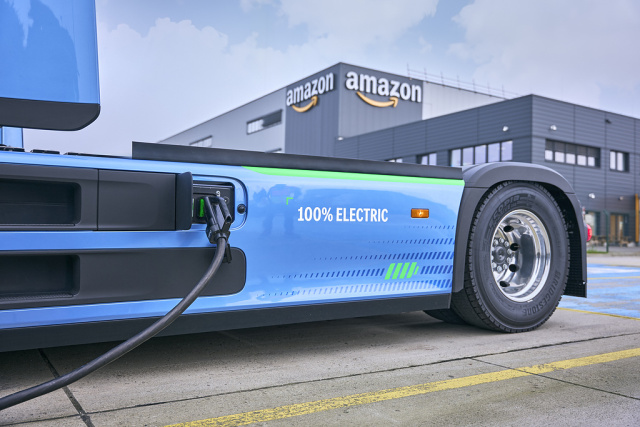

- Nutzfahrzeuge beliefern Supermärkte, Apotheken, Baustellen, Fabriken und Krankenhäuser, löschen Brände und bringen Hilfsgüter in Krisengebiete, leeren Mülltonnen, stellen Pakete zu – und sie bringen Menschen zur Arbeit, in den Urlaub oder unsere Kinder zur Schule.

- Mehr als 70 Prozent der Produkte unseres alltäglichen Lebens werden von Lkw transportiert. Im deutschen Personenverkehr ist der Bus nach dem Pkw das zweitwichtigste Verkehrsmittel, im ÖPNV das wichtigste.

- Anders als bei einem Pkw ist der Kauf eines Nutzfahrzeugs in erster Linie eine rationale Investitionsentscheidung. Die Kunden sind Unternehmer, die bei kleinen Gewinnmargen Geld mit dem Betrieb von Lkw oder Bussen verdienen müssen.

- In Europa sind etwa sechs Millionen Lkw (Deutschland: 800.000) und rund 900.000 Busse (Deutschland: 80.000) täglich im Einsatz – Tendenz steigend.

- Bis 2040 soll der Gütertransport per Lkw in Deutschland um 34 Prozent zulegen – und ist durch den Transport per Schiene, Schiff oder Flugzeug wenig bis gar nicht ersetzbar.

- Die Wirtschaftskraft eines Landes hängt direkt mit dem Gütertransport zusammen – mit steigendem Bruttosozialprodukt wächst somit auch die Anzahl von Lkw auf der Straße.

- Sechs Millionen Lkw verantworten mit knapp 60 Millionen Tonnen Dieselverbrauch im Jahr allerdings auch etwa sieben Prozent der europäischen CO2-Emissionen.

Für CO2-neutralen Transport braucht es batterie-elektrische und wasserstoffbetriebene Lkw und Busse – auch CO2-neutrale Kraftstoffe können eine Rolle spielen

- Wenn wir sechs Millionen Lkw in Europa komplett auf Batterie-Antrieb umstellen wollten, bräuchten wir rund 350 TWh grüne Energie pro Jahr, um sie zu laden.

- Zum Vergleich: Deutschlands gesamter Bedarf an Elektrizität lag 2023 bei ca. 500 TWh.

- Der dafür nötige Ausbau der Hochspannungsnetze wäre viel zu zeit- und kostenintensiv.

- Um zehn Langstrecken-Lkw an einem öffentlichen Rastplatz gleichzeitig in etwa 45 Minuten zu laden, braucht es zehn MW – und das braucht bis zu zehn Jahre Planungs- und Bauzeit.

- Allein mit batterie-elektrischen Fahrzeugen ist die Dekarbonisierung also nicht in der Geschwindigkeit zu schaffen, die es braucht, um die europäischen CO2-Ziele für Lkw zu erreichen (minus 45 Prozent in der Neufahrzeugflotte gegenüber 2019).

- Gleichzeitig wird, unabhängig von der Nutzfahrzeugindustrie, ein globaler Handel mit grüner Energie (vergleichbar mit dem heutigen Handel mit Gas und Öl) entstehen, insbesondere mit Wasserstoff. Denn es gibt ausreichend Sonne und Wind auf der Welt, um so viel Wasserstoff zu produzieren, dass der gesamte Bedarf gedeckt werden kann.

- Für Nutzfahrzeuge sind wasserstoffbasierte Antriebe die ideale Technologie, um den Batterieantrieb zu ergänzen.

- Denn je nach Transportaufgabe können Batterie oder Wasserstoff (mit Brennstoffzelle oder Verbrennungsmotor) die wirtschaftlichere Lösung für unsere Kunden sein.

- Dazu kommt, dass der Aufbau einer Lade- und Tankinfrastruktur für beide Technologien schneller und kostengünstiger ist als der massive Infrastruktur-Ausbau für nur eine Technologie.

- Und wenn der Wasserstoff z.B. in sonnenreichen Regionen produziert wird, gleicht diese hohe Effizienz in der Herstellung die niedrigere Effizienz durch Umwandlungsverluste im Vergleich zum Batterieantrieb aus. Der Wirkungsgrad in der sogenannten „Sun-to-Wheel“-Betrachtung ist also derselbe.

- Europa ist heute führend in Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Anders als bei Batteriezellen kann Europa hier langfristig der weltweite Technologieführer sein. Ein Investment in diese Technologien ist also ein Investment in die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Europas.

- Neben Batterie und Brennstoffzelle als emissionsfreie Antriebe, können Wasserstoffverbrennungsmotoren und auch CO2-neutrale Kraftstoffe (CNF = Carbon-neutral Fuels) wie z.B. HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) eine Rolle bei der Reduzierung der CO2-Emissionen spielen.

- Dies gilt insbesondere für Anwendungsfälle, die mit Batterie oder Brennstoffzelle schwer zu elektrifizieren sind, z.B. Ernte- und Baumaschinen oder Verteidigungs-fahrzeuge. Hier werden langfristig weiterhin Lkw-Verbrennungsmotoren benötigt.

- CNF können schon bei der Dekarbonisierung der Bestandsflotte zum Einsatz kommen und der CO2-Zielerreichung der Nutzfahrzeugindustrie pauschal angerechnet werden.

Emissionsfreie Fahrzeuge sind in Serienproduktion, dennoch drohen Herstellern drakonische Strafzahlungen – denn Wirtschaftlichkeit und Infrastruktur für die Fahrzeuge fehlen.

- Die Nutzfahrzeugindustrie investiert seit Jahren viele Milliarden in Dekarbonisierung. Alle Hersteller haben hier bereits viel erreicht.

- Bei Daimler Truck sind weltweit elf batterie-elektrische Lkw- und Bus-Modelle in Serienproduktion, außerdem ein batterie-elektrischer Stadtbus mit ergänzender Brennstoffzelle für mehr Reichweite.

- Aber: Zu hohe Preise für grüne Energie und die sehr geringe Anzahl von öffentlichen Ladesäulen und Wasserstofftankstellen bremsen aktuell die Dekarbonisierung.

- Beide Faktoren können Nutzfahrzeughersteller wenig bis gar nicht beeinflussen. Hersteller haben es also nicht allein in der Hand, ob sie die vorgegebenen CO2-Ziele 2030 erreichen.

- Erreichen sie die Ziele nicht, müssen sie drakonische Strafen zahlen: pro Tonne CO2 mehr als zehnfach höhere Strafen als im Pkw-Bereich.

- Wichtig zu verstehen: Das Nutzfahrzeuggeschäft unterscheidet sich fundamental vom Pkw-Geschäft. Denn Kunden kaufen Lkw und Busse mit dem Taschenrechner. Die Gewinnmargen in ihrem Geschäft sind klein, daher entscheiden sie sich für das Fahrzeug, das am wirtschaftlichsten zu betreiben ist.

Wirtschaftlichkeit im Detail

- Solange Transportunternehmen mit dem Betrieb von Dieselfahrzeugen unter dem Strich mehr Geld verdienen als mit emissionsfreien Fahrzeugen, wird der Großteil von ihnen beim Diesel bleiben.

- Neben den Fahrzeugkosten erschweren insbesondere zu hohe Energiepreise die Kostenparität zwischen emissionsfreien und Dieselfahrzeugen – Deutschland ist in Europa Spitzenreiter bei den Strompreisen.

- Unverzichtbar für die Wirtschaftlichkeits-rechnung ist die Bepreisung von CO2-Emissionen bei der Lkw-Maut. Deutschland ist hier vorangegangen. Für eine europaweite Umsetzung müssen nun 16 weitere Mitgliedsstaaten nachziehen, denn für viele Unternehmer gehen die Transportaufgaben weit über einzelne Landesgrenzen hinaus.

Infrastruktur im Detail

- Um die CO2-Ziele in Europa für 2030 zu erreichen, braucht es ca. 35.000 Schnellladepunkte (>800 kW) und ca. 2.000 Wasserstoff-Tankstellen für schwere Lkw und Reisebusse.

- Ab jetzt müssen also rund 500 neue Ladepunkte pro Monat gebaut werden. Stattdessen haben wir insgesamt weit unter 1.000 Ladepunkte für schwere Nutzfahrzeuge in ganz Europa, die dazu noch weit weniger Ladeleistung haben. Bei den Wasserstofftankstellen geht es noch langsamer voran.

- Wichtig ist, dass dies nicht mit dem Bau für Pkw-Ladesäulen vergleichbar ist. Neben höherer Ladeleistung benötigen Lkw auch größere Parkflächen. Reisebusse müssen an bewirtschafteten Raststätten für ihre Fahrgäste laden können, außerdem auch jenseits der Autobahn – z.B. an Sehenswürdigkeiten oder Freizeitparks.

Wir müssen dies dringend ändern, damit europäische Hersteller wettbewerbsfähig bleiben. Sonst werden außereuropäische Hersteller bald erhebliche Marktanteile in Europa gewinnen

- Wenn wir nichts ändern, werden emissionsfreie Nutzfahrzeuge aus anderen Teilen der Welt genau dann in europäische Märkte drängen, wenn die europäischen Hersteller mit drakonischen Strafzahlungen belastet sind – denn sie müssen weiterhin den für Wirtschaft und Gesellschaft unabdingbaren Markt für den Transport mit Dieselfahrzeugen bedienen.

- Gleichzeitig müssen diese den Verkauf von Dieselfahrzeugen gewährleisten, damit Wirtschaft und Gesellschaft weiterhin funktionieren.

- Dazu kommt ein Kostennachteil gegenüber außereuropäischen Anbietern, die von geringeren Lohn- und Energiepreisen, hohen staatlichen Subventionen und weniger Bürokratie profitieren. Dies macht sich bereits heute im Markt für elektrische Stadtbusse deutlich bemerkbar.

Revision der CO2-Ziele auf 2025 vorziehen und dabei vor allem zwei Dinge ändern:

- CO2-Ziele für Nutzfahrzeughersteller gesetzlich an den Infrastrukturausbau und die europaweite CO2-Maut für Lkw koppeln.

- Mit CO2-neutralen Kraftstoffen (CNF = Carbon-neutral Fuels) betriebene Fahrzeuge der CO2-Zielerreichung der Nutzfahrzeugindustrie pauschal anrechnen, anstatt langwierige, bürokratische und kostenintensive Messverfahren pro Fahrzeug zu installieren.

Lade- und Wasserstoffinfrastruktur für Lkw und Busse sofort und zügig ausbauen.

- Infrastruktur ist der Flaschenhals der Dekarbonisierung.

- Der deutsche Staat nimmt rund 15 Milliarden Euro durch die Lkw-Maut ein. Davon muss ein erheblicher Teil in den Infrastrukturausbau investiert werden – das passiert heute wenig bis gar nicht.

Gesetze fokussieren, Bürokratie reduzieren – und damit Innovationsgeschwindigkeit erhöhen.

- Lkw und Busse gehören mit etwa 150 EU-Regularien und etwa 30 Verordnungen zu den am stärksten regulierten Industrien überhaupt. Über 20.000 Seiten Regelwerk müssen beachtet werden – von Batterieregularien, über Gefahrgutverordnungen und Bauteilgenehmigungen bis hin zu Lärmvorschriften.

- Das bremst die Entwicklung von Innovationen und Technologien, die Deutschland und Europa einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, enorm.

- In dem Zeitraum, in dem in Europa und Deutschland Förderanträge zur Entwicklung von Zukunftstechnologien genehmigt werden, hat die betreffende Technologie oft bereits die nächste Innovationsstufe erreicht – und der vorherige Förderantrag ist praktisch obsolet.

Über den Autor

Dr. Andreas Gorbach ist Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG, verantwortlich für Truck Technology. Gorbach war vor seiner aktuellen Position CEO des Brennstoffzellen-Joint Ventures cellcentric der Daimler Truck AG und der Volvo Group. Zuvor leitete er das Produktmanagement für die globalen Motoren- und Achsgenerationen bei Daimler Truck. Zudem verantwortete er dort im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens die Themen Klimaschutz und Luftqualität.

Gorbach begann seine Karriere bei Daimler Truck 2005 in der Antriebsstrangentwicklung. In den folgenden Jahren übernahm er dort verschiedene Führungspositionen, darunter die Entwicklungsleitung für die globalen Motorenplattformen.

Das könnte euch auch interessieren:

Für mehr Effizienz und Sicherheit

150 neue Mercedes-Benz Actros L für Tevex Logistics

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar